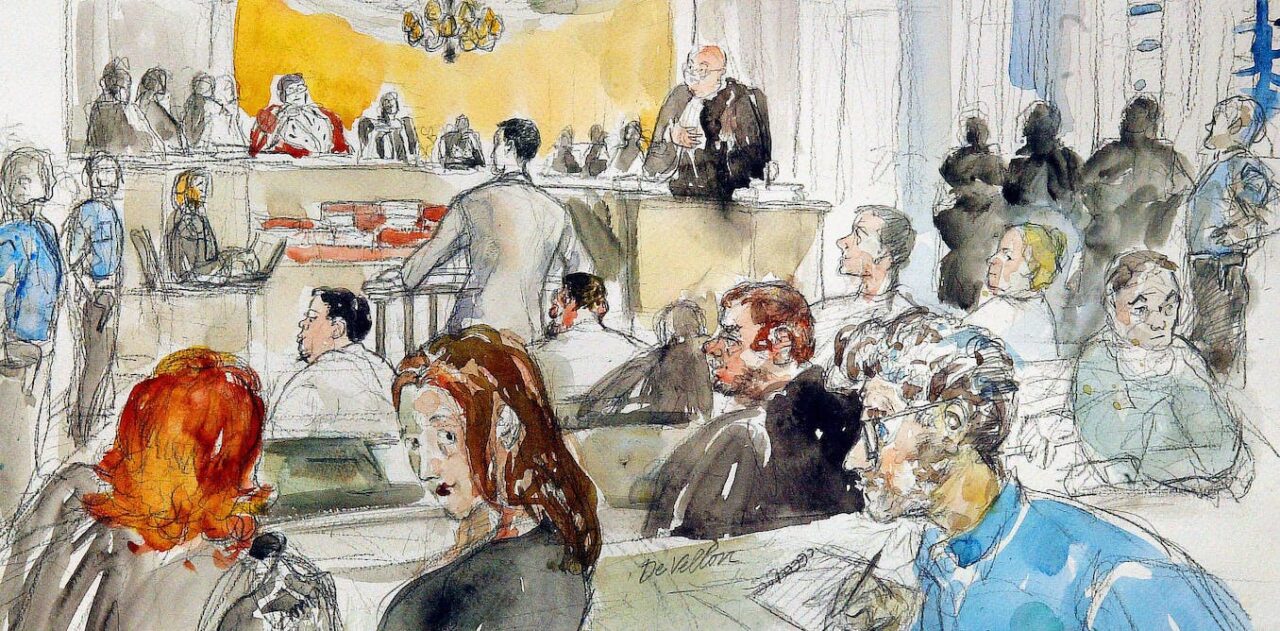

Il y a encore quelques mois, en France, les crimes étaient jugés devant une cour constituée de citoyens tirés au sort. Depuis le 1re janvier 2023, ces jurés des Cours d’assises ont perdu environ 50 % des affaires auparavant portées devant eux. Viols, coups et blessures entraînant la mort sans intention ou vols à main armée : ce sont désormais les toutes nouvelles Cours criminelles départementales, ou CCD, qui s’en chargent. Et elles ne sont composées que de magistrats professionnels !

Alors que la participation des gouvernés à l’exercice du pouvoir devient une question de plus en plus brûlante, ce recul historique interroge. Pourtant, cette même perspective historique nous permet de comprendre que le jury était pensé pour périr dès ses prémices…

Un jury français d’inspiration anglaise

Revenons en arrière, plus précisément au XVIIIe siècle, à la fin de l’Ancien Régime. Le système judiciaire français est aux abois pour nombre de penseurs de l’époque. Montesquieu critique vertement le régime en place, Voltaire s’empare de procès célèbres pour en démontrer l’iniquité, le baron d’Holbach importe et traduit de la littérature anglaise pour sensibiliser l’opinion sur d’autres manières d’opérer : nous sommes dans une période qualifiée d’anglophilie. « L’herbe est toujours plus verte de l’autre côté de la barrière » diront certains, et c’est chez nos voisins anglais, qui disposent d’une organisation étatique et judiciaire différente, que nous sommes allés puiser notre inspiration.

C’est alors qu’un auteur milanais, Cesare Beccaria, publie un opuscule, Des délits et des peines, qui finit de cristalliser les tensions et mène, pour partie, à la Révolution française de 1789.

…

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Alexandre Frambéry-Iacobone, Doctor Europeus en droit (mention histoire du droit – label européen) / chercheur post-doctoral, Université de Bordeaux