Du smartphone à l’ordinateur en passant par les innombrables objets toujours plus connectés qui garnissent nos habitations et bureaux, du code informatique travaille, calcule, prédit pour fluidifier nos expériences, intermédier nos interactions sociales, et organiser nos vies.

Sauf que derrière toute ligne de code qui s’exécute, il y a une puce électronique qui calcule… et consomme de l’énergie. C’est la face matérielle du monde virtuel. Les coûts financiers et environnementaux croissants de la fabrication des puces qui animent le numérique, du smartphone au data centre, pourraient précipiter la sobriété numérique.

L’augmentation de la puissance des puces a un coût croissant

Simple prédiction au départ, la « loi de Moore » – qui annonce un doublement de la densité des transistors, et donc de la puissance de calcul, des microprocesseurs tous les deux ans – dicte la cadence de l’innovation dans l’industrie des semiconducteurs depuis 50 ans.

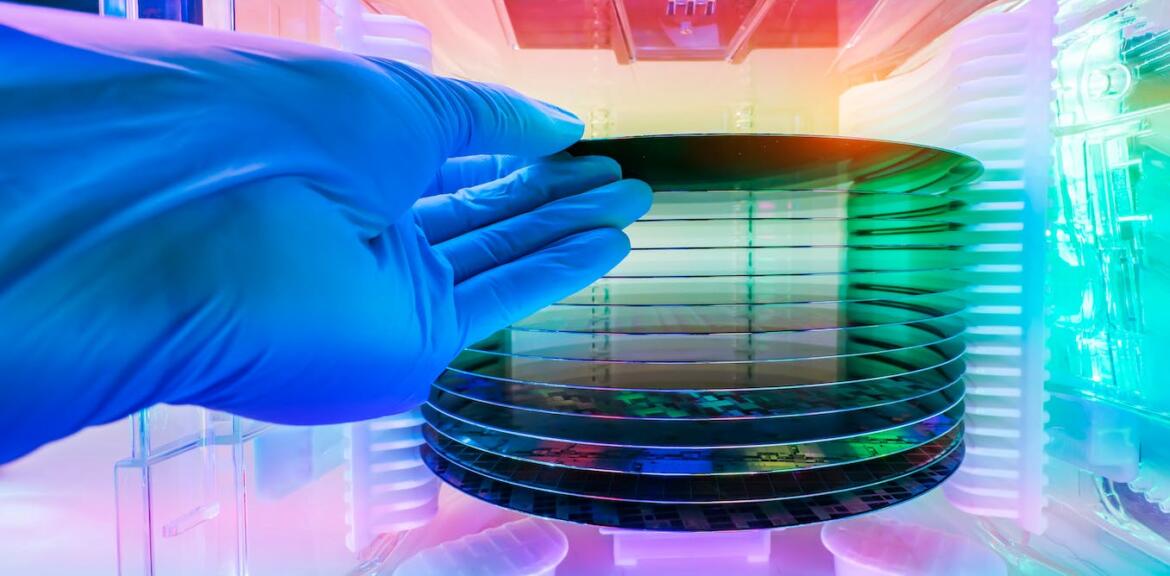

Pour tenir ce rythme, chaque génération de microprocesseurs est gravée plus finement. Le leader mondial, TSMC, grave actuellement ses puces à une échelle de 5 nanomètres, soit 5 millionièmes de millimètre. Cette course à la puissance des processeurs impose la construction de nouvelles « fonderies » à chaque nouvelle génération de puces et entraîne une forte concentration de l’industrie : Japon, États-Unis, Taïwan et Chine hébergent 70 % des plus de 500 fonderies mondiales, et la part de marché des 5 principaux fabricants mondiaux est passée de 34 à 42 % de 2010 à 2020.

[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Cette concentration est liée à l’investissement nécessaire à la R&D et à la construction de ces fonderies qui augmente : la construction d’un seul site de production requiert aujourd’hui près de 15 milliards d’euros, contre « seulement » 3 milliards de dollars pour une fonderie construite par Intel en 2007. Alors que les coûts marginaux de production (les coûts additionnels résultant de la fabrication d’une unité supplémentaire) de l’industrie sont relativement stables, ses coûts fixes explosent. Pour que les marges du producteur se maintiennent, il faut donc que les volumes de production (donc la demande) restent stables mais que les prix augmentent, ou que les prix restent stables mais que le volume augmente.

Depuis l’avènement du microprocesseur, c’est la seconde option qui s’est imposée. La croissance exponentielle de la demande d’ordinateurs et d’appareils intelligents (aux 340 millions de PCs vendus en 2021 sont venus s’ajouter les tablettes et près d’un milliard et demi de smartphones, pendant que les voitures et appareils électroménagers ne cessaient de s’enrichir de microprocesseurs) a permis d’augmenter la puissance des puces tout en…

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Nicolas van Zeebroeck, Professeur d’économie et stratégie numériques, Université Libre de Bruxelles (ULB)