Il y a des choses que l’on ne comprend que quand le corps les vit. Parmi ces choses, l’absurde.

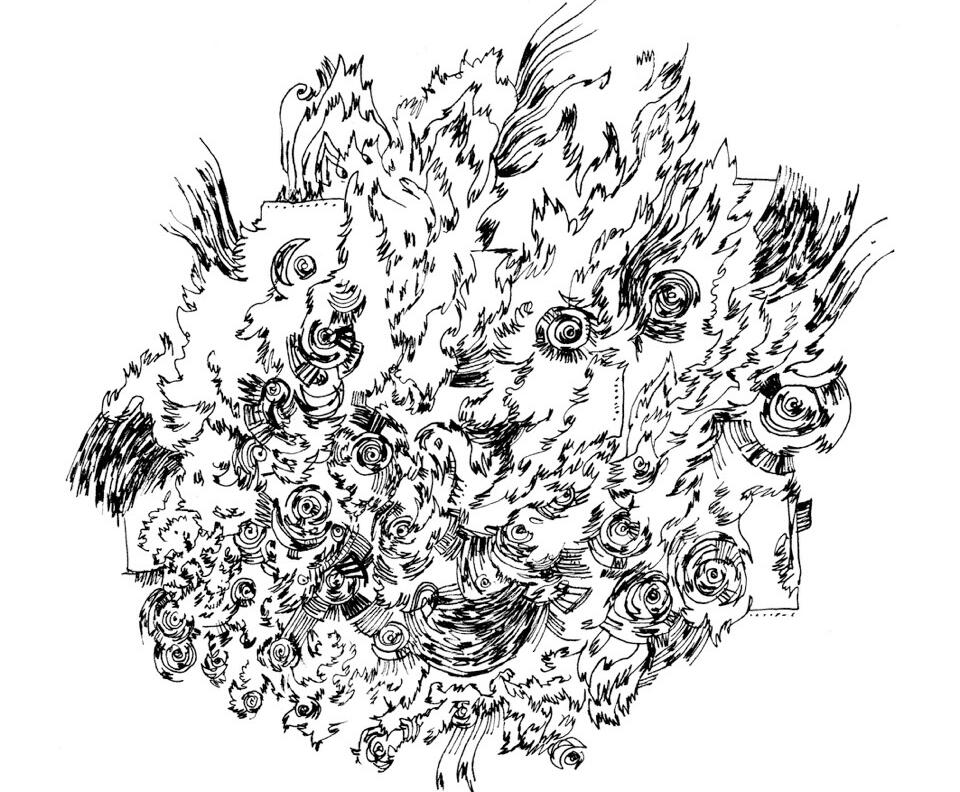

Un jour de l’année 2005, je me trouvais dans la rue Monot, à Beyrouth. Avec une amie, nous buvions un vin de verre blanc (lapsus gardé intentionnellement) dans une ancienne maison transformée en café, du jazz en musique de fond. Nous parlions de nos amours peut-être. Ce n’est pas ce moment-là, l’instant de l’explosion, qui est absurde, mais celui d’après : quand le silence est revenu alors que la musique continuait, quand les derniers mots prononcés ont fait encore écho en nous, mais sans plus faire sens, quand le vin est resté à sa place, ou du moins le pied du verre alors que les vitres n’y étaient plus, ni les chaises, alors que le joli carrelage était toujours aussi joli. Malgré tout.

Il importe peu, dans cette histoire, de quelle explosion il s’agit. Il y en a eu tant et tant ; pire que l’explosion est l’instant d’avant ou celui d’après. Jamais l’instant même. Le moment où fait soudain sens ce qui vient de se produire, alors qu’il n’en a aucun. Ou bien le moment d’angoisse profonde logée dans la normalité, durant lequel on attend impatiemment le moment d’après : le moment de la délivrance qu’est le moment qui suit l’explosion (celle de l’obus pendant la guerre ou de la voiture piégée durant les périodes sanglantes d’assassinats en série). La peur obsédante, celle de se demander où sera notre corps au moment où tout explosera, quelle partie du corps sera meurtri, quel membre perdu et qui sera avec nous témoin de cet instant ; qui sera blessé, comment et quel courage aura-t-on pour le ou la soutenir, ou inversement, elle ou lui pour nous soutenir.

Le 4 Août 2020 était différent. Après l’explosion, plus rien n’était à sa place, plus rien n´était « joli ». Un café…

Auteur : lundimatin

➥ La suite est à lire sur : lundi.am