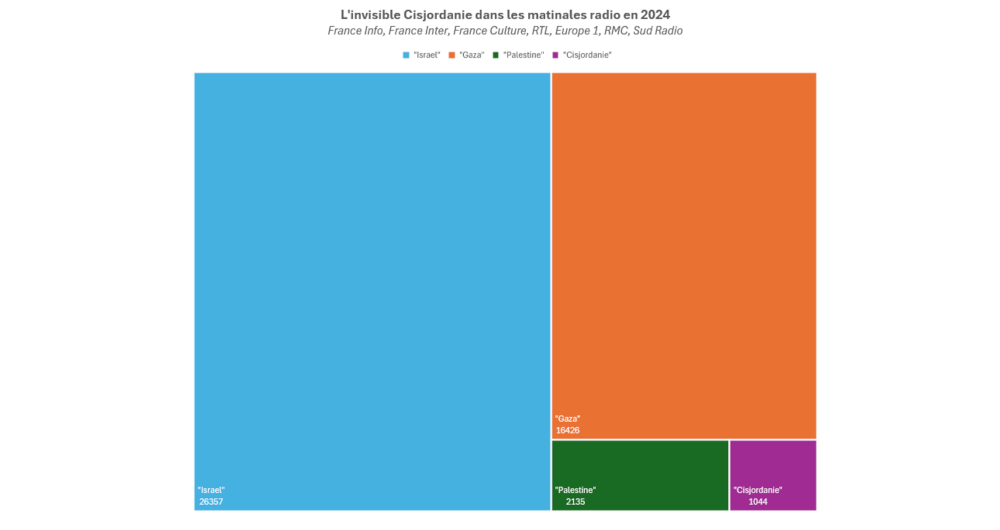

Dans de nombreux médias, l’information sur les territoires palestiniens occupés est encodée selon le système binaire, ce langage à deux valeurs : 0 et 1. 0 : « rien » ; 1 : « violences ». Citant le Jerusalem Post, Courrier International nous apprend ainsi le 22 janvier qu’« avec le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, « un calme jamais vu depuis le 7 octobre 2023 » règne en Israël […]. C’est également le cas dans l’enclave palestinienne ; mais pas en Cisjordanie où, depuis quelques jours, « la tension monte à nouveau » ». Quelles coordonnées de terrain justifient-elles que l’on parle de « calme » à Gaza ou de « calme » en Israël, a fortiori si l’on adopte le point de vue des familles d’otages ou des Palestiniens qui y sont emprisonnés, discriminés et réprimés ? Mystère… Et sauf à ne pas envisager l’occupation militaire de la Cisjordanie comme un cadre générant structurellement de la violence, comment considérer la « tension » comme une donnée conjoncturelle qui ne surgirait que « depuis quelques jours » seulement ? Et boule de gomme. Du reste, le titre de Courrier International annonçait clairement la couleur : « Après le cessez-le-feu à Gaza, la Cisjordanie entre en ébullition ». Subitement… en ce 22 janvier.

Des « regains de violence » au « nouveau front »

Mêlant le présentisme à la dépolitisation, cette « hyper-événementialisation » médiatique n’en est pas moins largement répandue. Si l’ampleur et l’intensité des attaques israéliennes depuis la mi-janvier marquent bel et bien une rupture – selon l’ONU, au 10 février, 40 000 Palestiniens avaient déjà été expulsés des camps de Jénine, Tulkarem, Nour Shams et El Far’a –, un suivi (même partiel) de la situation en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023 devrait exclure tout cadrage de l’information à base de « rebonds » ou de « regains » des « tensions ».

De même, le…

Auteur: Pauline Perrenot