Comme tout secteur économique, l’aviation a un impact sur le climat et contribue au réchauffement climatique en cours.

Cette contribution est largement dominée par les émissions en vol des avions : elle est due aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) – en 2018, elles représentaient 2,4 % des émissions mondiales de CO₂ –, mais aussi à un certain nombre d’effets dits « non-CO2 ».

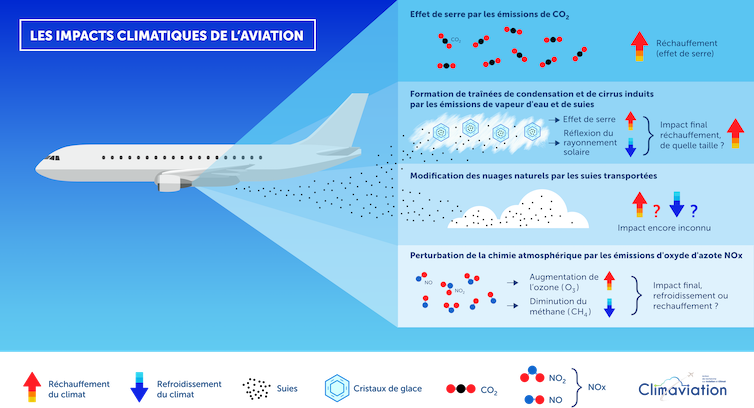

Ces effets « non-CO2 » sont liés aux oxydes d’azote (NOx), à la vapeur d’eau, et aux particules – aussi appelées aérosols lorsque ces particules sont en suspension dans l’air – émis lors de la combustion du kérosène par les moteurs.

Les effets non-CO₂ de l’aviation

Les NOx n’ont pas d’effet direct sur le climat, mais ils ont un impact sur l’ozone (dont ils contribuent à augmenter la concentration à court terme) et le méthane (dont ils contribuent à diminuer la concentration sur le moyen terme). Or l’ozone (O3) et le méthane (CH4) sont deux gaz à effet de serre.

Dans les conditions actuelles, il est couramment admis que l’effet réchauffant de l’augmentation de l’ozone due à l’aviation l’emporte sur l’effet refroidissant de la diminution du méthane. L’effet résultant dépend non seulement de la quantité de NOx émise, qui dépend des modèles d’avion, mais aussi de l’altitude, de la latitude et de la saison du vol.

La vapeur d’eau émise par les avions est un gaz à effet de serre qui tend à réchauffer le climat quand elle est émise en altitude. Mais, surtout, elle est à l’origine de traînées de condensation quand les conditions atmosphériques permettent leur formation – et la transformation occasionnelle de celles-ci en nuages cirrus.

Dans ce dernier cas, on parle de « cirrus induits par les traînées » ; la glace qui constitue les cirrus ne se serait pas condensée sans le passage de l’avion ou alors elle l’aurait fait seulement plus tard.

L’effet de serre réchauffant des traînées d’avion et des cirrus l’emporte sur leur effet d’albédo refroidissant. Mais, là aussi, il y a des variations très importantes sur l’effet total selon les conditions atmosphériques, la latitude, l’heure du vol et la saison.

Enfin, les particules émises par les avions peuvent modifier les propriétés optiques des différents types de nuages qu’elles rencontrent avant d’être entraînées par les pluies ou déposées à la surface. Ces effets sont néanmoins très complexes et encore très incertains, si bien que même leur caractère réchauffant ou refroidissant reste inconnu.

Les impacts climatiques de l’aviation.

Climaviation, CC BY-NC-ND

Des échelles de temps différentes

Plusieurs échelles de temps distinctes sont associées à ces différents effets.

Le CO2 est un gaz à longue durée de vie dans l’atmosphère. Quand une tonne de CO2 fossile est émise dans l’atmosphère, environ 30 % de l’augmentation initiale de la concentration persiste après 100 ans et encore 20 % après 400 ans.

À l’inverse, les NOx, les particules et la vapeur d’eau disparaissent de l’atmosphère après quelques semaines s’ils sont émis à l’altitude de croisière des avions. Il en est de même de leurs effets induits sur l’ozone ou sur les nuages.

En revanche, les effets des NOx émis par l’aviation sur le méthane se matérialisent sur une échelle de temps intermédiaire puisque la durée de vie du méthane dans l’atmosphère suite à une perturbation est de 12 ans.

Au-delà des échelles de temps associées à la durée de vie des espèces chimiques, il faut aussi considérer celles du système climatique lui-même. Une perturbation de l’énergie introduite dans le système climatique, même sur une courte durée, a un impact durable sur le climat, car l’océan absorbe cette énergie additionnelle avant de la restituer progressivement à l’atmosphère.

L’indice de forçage radiatif, une mauvaise idée pour comptabiliser les émissions

On mesure habituellement les perturbations du climat via le concept de « forçage radiatif » : cette quantité mesure le déséquilibre radiatif de la planète dû aux émissions passées ; elle est exprimée par rapport à une période de référence généralement fixée à 1850, une époque où les activités industrielles étaient encore faibles.

Pour le CO2, qui a…

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Grégoire Dannet, Responsable projet Climaviation, Sorbonne Université