Les lagunes et autres zones humides côtières méditerranéennes fournissent depuis toujours de nombreux services écosystémiques. Elles sont indispensables à la vie écologique et économique locale, que ce soit pour l’alimentation (pêche, conchyliculture), comme zone tampon entre l’intérieur des terres et le littoral lors des extrêmes climatiques (crues, tempêtes, grandes marées…), comme source d’eau potable ou d’irrigation agricole, ou de plus en plus, comme territoire à haute valeur ajoutée pour la préservation de la biodiversité animale et végétale et les diverses activités culturelles, touristiques et ludiques modernes du bord de mer.

Toutes ces activités humaines et la santé de l’écosystème dépendent de l’équilibre écologique et chimique des eaux de la lagune. Celui-ci est affecté non seulement par la qualité de l’eau des rivières du bassin versant, mais aussi par la qualité des eaux souterraines de celui-ci sur le long terme.

D’où vient l’eau des lagunes ?

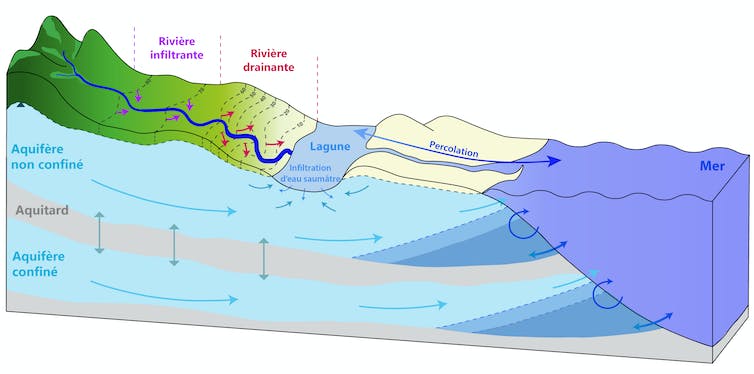

Ces zones sont à l’interface des eaux continentales douces et des eaux marines salées et donc composées d’eaux saumâtres. Ce sont des masses d’eau dites « de transition ».

En Méditerranée, les zones humides côtières dépendent pour la plupart d’une contribution d’eau douce en provenance du bassin versant auxquelles elles sont associées, notamment par les rivières.

Une autre contribution, plus discrète mais parfois bien plus importante en volume, est l’eau souterraine, apportée via les aquifères – on dit que ceux-ci qui sont en « continuité hydraulique » avec les zones humides.

L’apport régulier en eau douce est un paramètre fondamental de l’équilibre écologique et chimique de la masse d’eau.

Schéma illustrant la connectivité souterraine des zones humides littorales.

M. Erostate, Fourni par l’auteur

Cet apport souterrain est d’autant plus important pour les régions à climat méditerranéen qu’il est relativement constant, alors que les écoulements superficiels dans les rivières sont eux soumis à une très forte saisonnalité voire à un tarissement total l’été comme on l’a observé cet été sur plusieurs cours d’eau.

[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Cet apport souterrain peut se faire directement par « écoulement gravitaire » au sein du bassin versant. Il peut aussi être favorisé par les aménagements humains, comme les réseaux de canaux et les différents dispositifs de pompage et d’éclusage autour des zones humides, qui abaissent le niveau des nappes phréatiques pour éviter l’engorgement des sols et permettre les usages agricoles.

La pollution des bassins versants

Cependant, si l’eau souterraine apporte une contribution en volume…

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Frédéric Huneau, Professeur des Universités en hydrogéologie, Université de Corse Pascal-Paoli