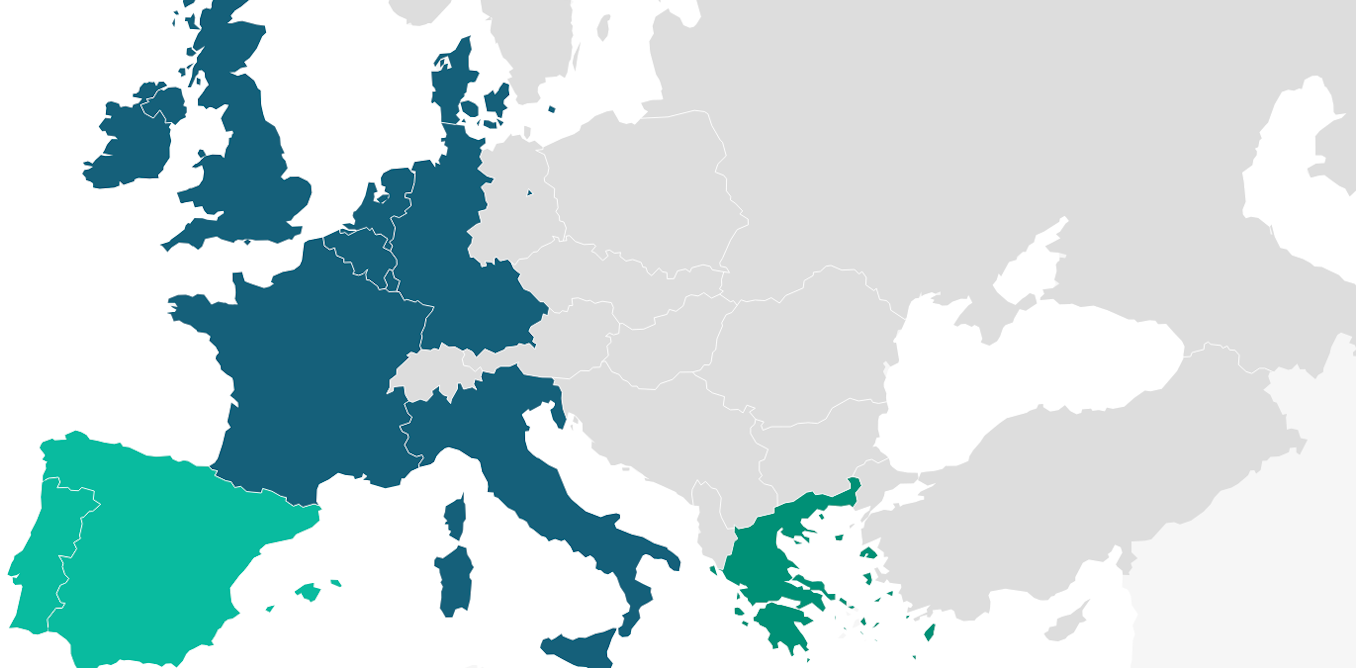

Entre 1981 et 1986, la Communauté économique européenne (CEE) s’est élargie à la Grèce, à l’Espagne et au Portugal. Les adhésions précédentes n’étaient pas très éloignées : en 1973, le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni avaient rejoint la Communauté. Ce premier élargissement était apparu comme le bouclage du marché commun institué en 1957 par le traité de Rome : avec les trois entrants de 1973, la carte du marché commun épousait tous les pays traversés par la fameuse « banane bleue », cette dorsale du développement économique, urbain, culturel et politique européen, berceau historique de la révolution industrielle et du capitalisme.

Ces pays entrés dans les années 1970 auraient pu faire partie de la CEE dès 1957. Ce n’était pas le cas des trois pays concernés par le second élargissement. Ils étaient en effet plus agricoles, moins industrialisés, moins urbanisés – en un mot, leurs situations n’étaient pas celles de centres décisionnels, mais plutôt de périphéries économiques et politiques dans l’espace européen. Plus encore, ils étaient en sortie de fascisme ! C’était là leur grande singularité.

La rapide intégration de la Grèce…

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, la Grèce, l’Espagne et le Portugal vivent leur transition démocratique. On s’apprête à célébrer, en avril 2024, le cinquantième anniversaire de la Révolution des Oeillets, une révolution de hauts gradés de l’armée portugaise qui mit fin en même temps à la dictature salazariste, aux guerres coloniales et à l’empire portugais. En Espagne, la mort du général Franco, qui avait été le fossoyeur de la République espagnole par son coup d’État 40 ans plus tôt, ouvre la voie au retour à la…

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Sylvain Kahn, Professeur agrégé d’histoire, docteur en géographie, européaniste au Centre d’histoire de Sciences Po, Sciences Po