Les termes que nous employons pour désigner les réalités liées à l’outre-mer en tant que territoire sont piégés. En effet, ils ont pour toile de fond la colonisation et les utiliser encore fait resurgir la domination qu’elle implique. Le vocabulaire concernant les derniers vestiges de l’empire colonial français en porte les stigmates, comme le faisait remarquer en 1966 Charles Laroche, conservateur en chef des futures Archives nationales d’outre-mer :

« L’appellation de France d’Outre-Mer […] nous est devenue si familière que nous ne mesurons pas tout ce qu’elle contient de philosophie politique, en dehors de sa valeur sentimentale. »

La locution adverbiale « outre-mer » a incontestablement de quoi séduire, renvoyant à la marine à voile, longtemps unique moyen de gagner ces contrées et toujours présente dans le lexique des langues créoles.

Des colonies en filigrane

Dans son sens le plus courant, « outre-mer » désigne un territoire de l’autre côté de la mer. Dans cette acception, la terre entière est outre-mer, puisque nous sommes tous l’outre-mer de quelque part ou de quelqu’un. Ce n’est pas ce sens qui l’emporte aujourd’hui, car, dans la seconde moitié du XIXe siècle, il va désigner les pays sous domination coloniale européenne.

À partir des années 1930, il va être réduit à ceux soumis à l’autorité de la France. Ainsi, en 1934, l’École coloniale est rebaptisée École nationale de la France d’outre-mer (ENFOM). L’année suivante, le Musée des colonies, construit pour l’Exposition coloniale de 1931, devient le Musée de la France d’outre-mer. En 1946, un « ministère de l’outre-mer » se substitue au « ministère des Colonies ». En 1957, l’Académie des sciences coloniales devient l’Académie des sciences d’outre-mer.

Les « tam-tams » des DOM-TOM

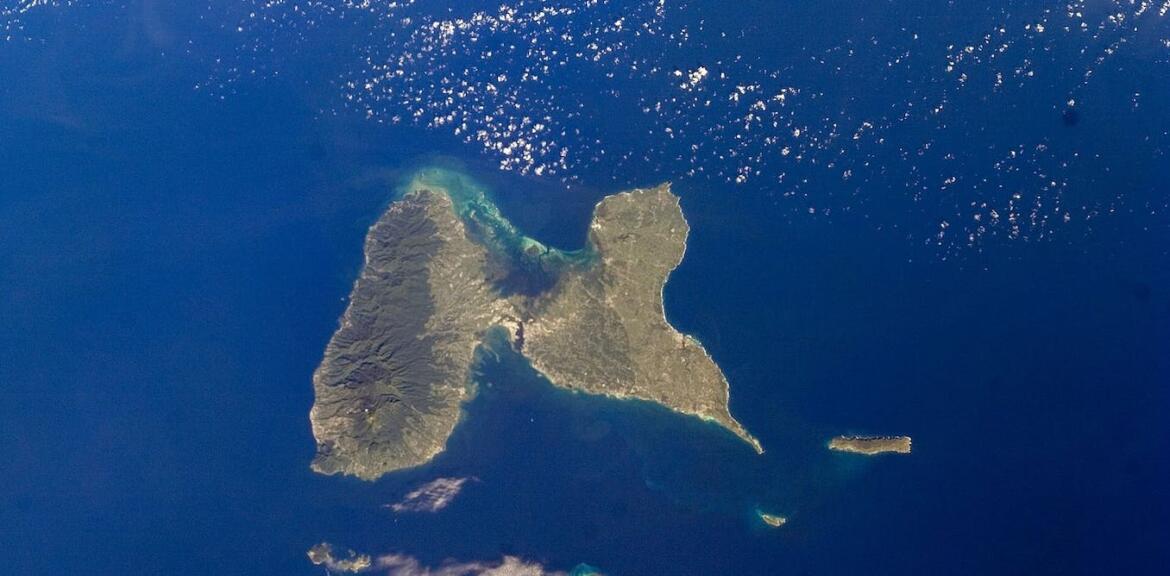

« Outre-mer » s’est maintenue grâce aux DOM-TOM, les départements et territoires d’outre-mer, créés en 1946 et qui après la décolonisation de l’Afrique se sont retrouvés être les seuls à porter ce nom, comme dernières « possessions » françaises hors d’Europe : de nombreux toponymes le rappellent (Fort-de-France, Polynésie française, Guyane française, La Réunion…).

Et quand bien même, depuis la révision constitutionnelle de 2003, les DOM-TOM n’existent plus avec la transformation des TOM en collectivités d’outre-mer (COM) et du statut à nul autre pareil de la Nouvelle-Calédonie depuis 1998, on continue d’utiliser cet acronyme, désormais substantivé, pour parler de la France d’outre-mer (FOM).

La pérennité de « domtoms » est probablement due à sa sonorité, rappelant les tam-tams africains et des ambiances tropicales. « outre-mer » est donc perçu à travers le filtre de l’exotisme dans l’imaginaire de ceux qui habitent la mère patrie.

Un pluriel singulier

Eu égard à la diversité de l’outre-mer, ne faudrait-il…

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Jean-Christophe Gay, Agrégé de géographie, directeur scientifique de l’Institut du tourisme Côte d’Azur (ITCA), professeur des universités à l’IAE de Nice, Unité de Recherches Migrations et Société, Université Côte d’Azur