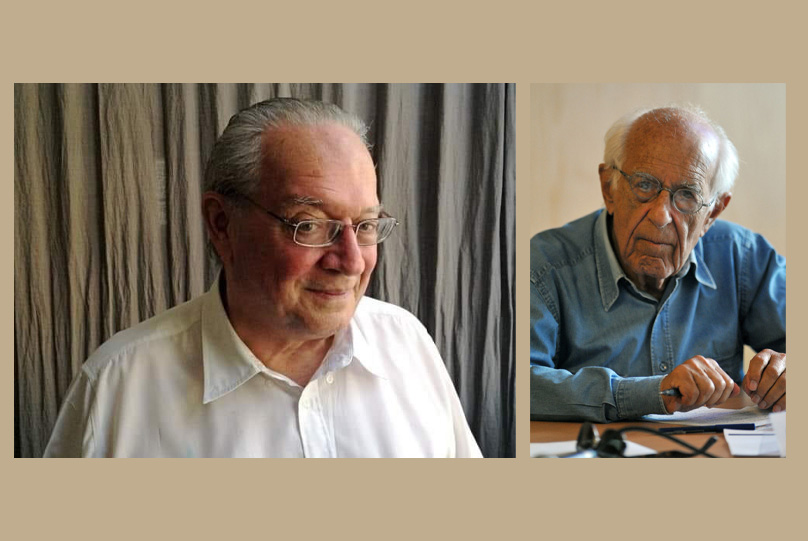

Emmanuel Terray, un anthropologue aux prises avec l’histoire

C’est au cours de la guerre d’Algérie qu’Emmanuel Terray, jeune normalien formé à la fin des années 1950 par le philosophe marxiste Louis Althusser, s’enthousiasme pour les écrits de Claude Lévi-Strauss. Il s’oriente alors vers l’anthropologie, fortement marqué par le structuralisme. Les décolonisations en Afrique lui offrent un terrain d’étude passionnant de sociétés en profonde mutation et il part travailler au Sénégal, au Ghana et surtout en Côte d’Ivoire où, enseignant à l’université d’Abidjan, il soutient une première thèse.

Après Mai 68, mouvement pour lequel il affiche une forte sympathie – ce qui déplaît au pouvoir ivoirien –, il doit rentrer en France où il rejoint le Centre expérimental de Vincennes (la future Paris-8), puis l’EHESS. Il soutient un doctorat d’État dirigé par l’anthropologue Georges Balandier. Après avoir milité au PSU, tendance mao, jusqu’en 1972, il n’hésite pas à se dire marxiste jusqu’à la fin de sa vie. Après la chute du mur de Berlin, il poursuit son travail d’anthropologue en allant observer la réunification des deux Allemagnes dans les années 1990.

Sur le même sujet : Il y a cinquante ans, le PSU…

Au cours de l’été 1996, resté à Paris, il s’engage auprès des sans-papiers, choqué de voir la police de son pays intervenir si brutalement à l’église Saint-Bernard, se souvenant combien les Africains l’avaient si bien accueilli. Il sera dès lors l’une des figures de cette lutte, jusqu’à observer une longue grève de la faim à l’été 1998. Décédé ce 25 mars, il restera un modèle, trop rare aujourd’hui, d’un intellectuel accordant ses engagements politiques avec ses recherches et ses…

La suite est à lire sur: www.politis.fr

Auteur: Olivier Doubre