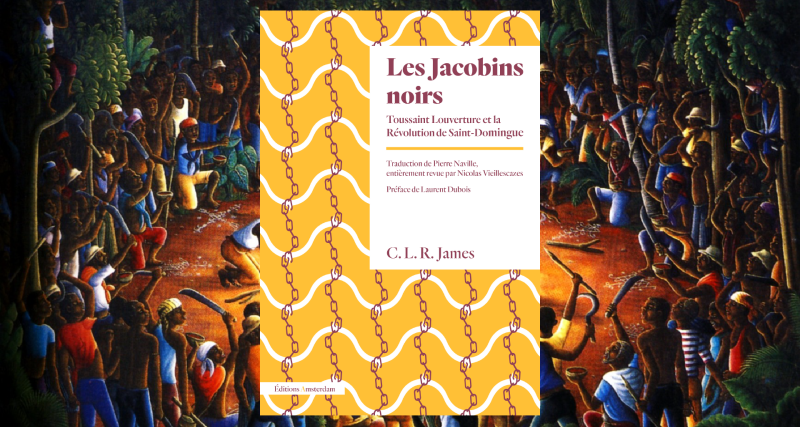

Tant par sa forme que par son contenu, Les Jacobins noirs constitue un marqueur. À l’instar de L’Histoire de la Commune de 1871 de Lissagaray, le livre de C. L. R. James invente une narration qui correspond à l’événement, à son caractère inédit : la seule révolte d’esclaves qui ait réussi, en menant à l’indépendance d’Haïti.

Marxiste atypique, né à Trinité-et-Tobago, alors colonie britannique, C. L. R. James (1901-1989), lui-même descendant d’esclaves, écrit Les Jacobins noirs en 1938, avec une double focale historique et politique. Il s’agit de donner au soulèvement d’esclaves dans la colonie française de Saint-Domingue la place qui lui revient, à savoir celle d’un événement mondial qui exige de repenser la Révolution française et de décentrer le récit historique fixé sur l’Occident. Dans le même temps, ce livre, écrit au regard du mouvement anticolonialiste africain qui émerge alors, entend montrer la filiation avec le précédent haïtien et renforcer les luttes anti-impérialistes des années 1930 en invitant les combattants à méditer l’exemple de la révolution haïtienne.

Dès les premières pages, le ton et le sens général de l’ouvrage sont donnés : « les propagandistes du temps arguaient que, malgré la cruauté de la traite, l’esclave africain était moins malheureux en Amérique qu’au sein de la civilisation africaine. Aujourd’hui encore, nous vivons une époque de propagande. Nous ne surpassons nos ancêtres que pour la méthode et l’organisation, mais nous mentons aussi facilement et impunément qu’eux. Au XVIe siècle, l’Afrique centrale était un territoire paisible et une civilisation heureuse » (page 37).

La colonie française de Saint-Domingue était considérée au 18e siècle comme « la perle des Antilles » en raison de sa production de cannes à sucre. Or, cette richesse dépendait de la surexploitation de centaines de milliers de Noirs, arrachés à…

Auteur: dev