L’entrepreneuriat est au cœur des préoccupations actuelles, comme vecteur d’emploi, d’inclusion et de transition, en France et dans le monde. Les pouvoirs publics encouragent fortement la dynamique entrepreneuriale, avec un certain succès : la croissance du nombre de créations d’entreprises en France en 2021 est de 17 %.

Néanmoins, le monde de l’entrepreneuriat est polymorphe, avec une palette de réalité allant des animaux fantastiques convoités – licornes (pour les start-up valorisées à plus d’un milliard de dollars US) et gazelles (jeunes entreprises en croissance rapide) –, jusqu’aux entrepreneurs par nécessité, sachant que 64 % des organisations créées sont des micro-entreprises (moins de 10 personnes et avec un chiffre d’affaires limité).

De nombreux mythes entourent également l’entrepreneuriat : en particulier, monde académique et économique se rejoignent, sans succès pour l’heure, afin de tenter d’identifier des traits propres aux entrepreneurs qui réussissent.

Read more:

Le mirage de l’entrepreneuriat pour tous

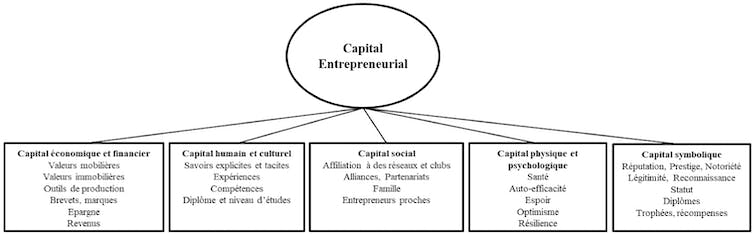

L’objectif de cet article, présenté au colloque en ligne Congrès international francophone en entrepreneuriat et PME (CIFEPME) 2020, est d’offrir un décentrage, en proposant une approche par les ressources : nous décrivons le capital entrepreneurial comme somme de déterminants, humain, culturel, social, économique, financier, symbolique, physique et psychologique, qui alimentent le processus entrepreneurial et représentent des éléments fondamentaux d’appréciation d’un projet de création d’entreprise.

« L’argent n’est pas un problème »

Cette démarche permet d’apporter un éclairage complémentaire au seul capital financier, pour identifier d’autres formes de ressources mobilisables dans le processus entrepreneurial. Par ailleurs, cette vision dynamique permet de souligner que chaque forme de capital peut être évaluée, accumulée, développée, dépréciée ou convertie, en fonction du contexte social.

[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Quand on parle capital, la première définition qui vient à l’esprit est celle du capital économique et financier, aisément mesurable et représentant l’agrégation de multiples sortes de richesses, comme les outils de production, les valeurs mobilières, les biens immobiliers et tout autre patrimoine. La littérature lui reconnaît un rôle prépondérant dans le succès et la pérennité d’une entreprise : la probabilité de succès des entreprises nouvellement créées et leur performance initiale dépendent de leurs ressources financières initiales, et ce quels que soient l’environnement et l’organisation.

Les différents capitaux constituant le capital entrepreneurial.

Fourni par l’auteur

On notera qu’il est plus facile de mobiliser des fonds supplémentaires quand l’apport initial est élevé, le capital engendrant alors un cercle vertueux, comme l’indique un cadre supérieur quinqua repreneur d’entreprises :

« L’argent n’est pas un problème. Plus c’est gros, plus c’est facile d’emprunter. Un apport de 50 000 euros en gage de crédibilité pour une boîte valorisée à 10 millions d’euros, ça ne pose pas de problème. »

Par ailleurs, le capital social ou humain peut être considéré comme convertible en capital financier, les réseaux pouvant être mobilisés pour lever des fonds ; le diplôme ou l’emploi du créateur peut aussi rassurer les banques, plus enclines à prêter. Une dynamique s’enclenche alors, positive dans le cas d’un individu déjà doté d’autres formes de capitaux, négative dans le cas contraire.

« N’abandonne jamais »

Au capital physique, décrit comme la santé, premier actif immatériel du créateur d’entreprise, s’ajoutent le capital psychologie, l’auto-efficacité, l’espoir, l’optimisme ou encore la résilience comme ressources internes de l’entrepreneur : le capital psychologique est lié à de meilleures performances, à une réduction du stress perçu, à des attitudes positives, à une meilleure satisfaction au travail et un plus fort engagement.

Ces compétences sont particulièrement nécessaires à l’entrepreneur…

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Christel Tessier, Enseignant-chercheur, Institut polytechnique de Grenoble, chercheur associé en entrepreneuriat et stratégie, Université Grenoble Alpes (UGA)