Au cours des dernières décennies, des millions d’habitants ont dû quitter leurs terres arides et semi-arides d’Afrique Sub-Saharienne pour se mettre en quête de sols plus fertiles. Les catastrophes naturelles et les conflits internes aggravent aujourd’hui une insécurité alimentaire déjà aiguë dans certaines zones rurales.

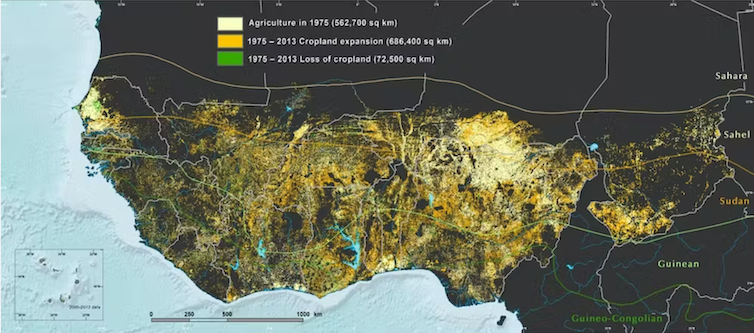

Au Nigeria, les inondations du mois de novembre 2022 ont par exemple généré plus de 1,5 million de déplacés en l’espace de quelques semaines seulement. Dans la bande sahélienne s’opère une extension des terres cultivées, menant à une grande pression sur les terres arables depuis les années 1970.

Cette extension des cultures, ainsi que l’absence de jachères, engendre une érosion de couches superficielles des sols qui tend à réduire leur fertilité et donc les rendements agricoles.

Expansion des terres cultivées au Sahel.

USGS, CC BY-NC-ND

C’est pour contrer cette tendance, désignée comme « désertification » – au risque de généraliser des évolutions parfois limitées à certaines zones et d’origine plus anthropique que climatique – que les dirigeants africains se sont accordés à créer une immense bande de verdure visant à lutter contre la désertification et la dégradation des sols.

Appelée « Grande muraille verte » (GMV), le projet a été lancé en 2007 dans le but de planter une ceinture d’arbres et d’arbustes de 15 km de large qui s’étendrait de la côte du Sénégal sur l’Atlantique à Djibouti sur la Corne de l’Afrique. Ces nouveaux écrins de verdure devaient ainsi générer des emplois saisonniers et favoriser les rendements et la biodiversité.

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ». Abonnez-vous…

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Antoine Leblois, Chargé de recherches, économie de l’environnement et du développement, Inrae