Le 1er janvier 1804, la proclamation de l’indépendance de l’île de Saint-Domingue annonce la fin de la guerre de libération et celle de la tutelle coloniale française. La partie occidentale de l’île, soit l’ancienne « partie française » (actuelle Haïti), est alors effectivement totalement libérée mais des garnisons françaises campent encore à l’est. Auparavant, la guerre indépendantiste (1802-1803) avait déjà contré tout rétablissement de l’esclavage.

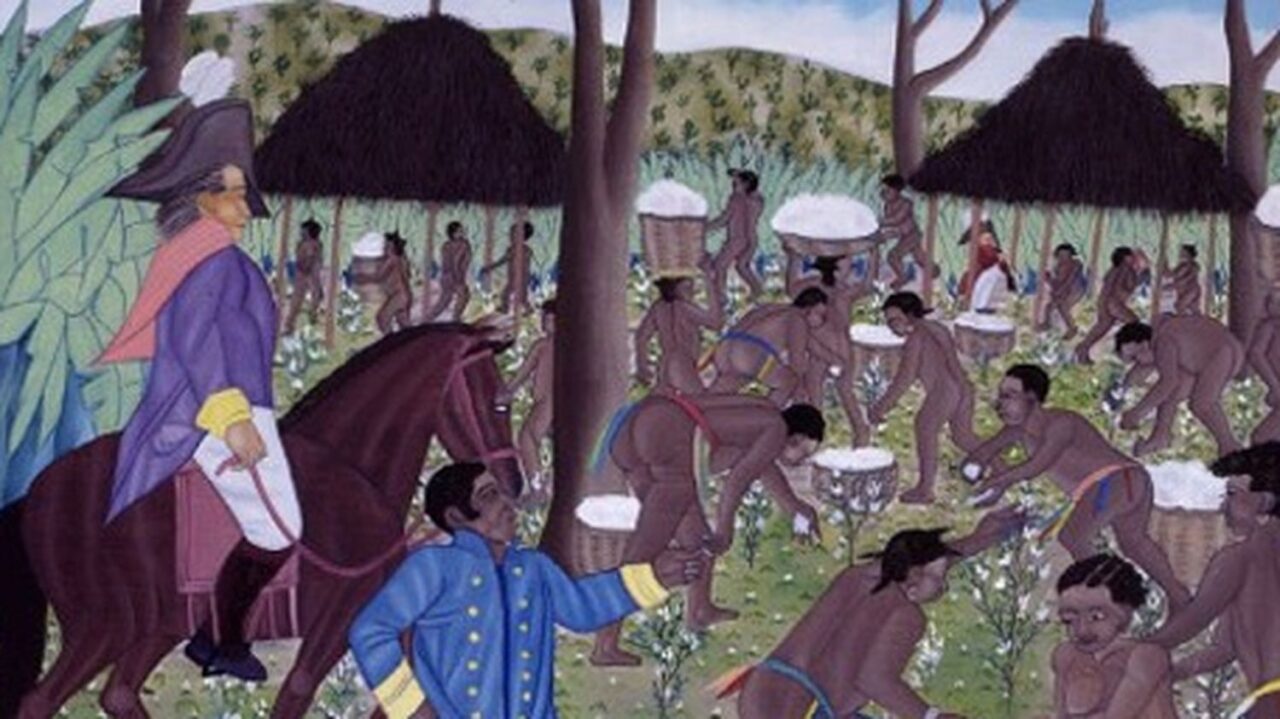

Une décennie plus tôt, en effet, en 1791, dans la « partie française de Saint-Domingue », des hommes et des femmes originaires d’Afrique, victimes de la traite esclavagiste transatlantique, avaient déclenché une insurrection massive. Sous la pression de ce soulèvement et de la guerre aux frontières, les autorités coloniales avaient décrété, à l’été 1793, l’émancipation immédiate des 500 000 personnes réduites en esclavage. Cette abolition ne prévoyait aucune indemnité pour les maitres, issus des 30 000 colons comme des 30 000 gens libres de couleur. Le 4 février 1794, à Paris, en écho à la Déclaration des droits de l’homme de 1789, la Convention confirmait cette abolition et l’étendait à tout l’empire colonial.

Aux origines de la dette de l’indépendance

Des colons de Saint-Domingue avaient immédiatement contesté cette mesure, les plus riches d’entre eux, propriétaires de plantations, appartiennent d’ailleurs au cercle du pouvoir royal et aux milieux d’affaires français. La main d’œuvre esclave était en effet centrale dans la production de denrées tropicales (sucre, café…) qui d’ailleurs, jusqu’à peu, garantissait aussi à la métropole une balance commerciale excédentaire. De plus, des négociants des ports français attendaient le paiement des captives et captifs africains qu’ils y avaient vendu à crédit. Parvenu au pouvoir, Napoléon Bonaparte tranche en leur faveur et, en 1802, un corps expéditionnaire…

La suite est à lire sur: france.attac.org

Auteur: Gusti-Klara Gaillard-Pourchet