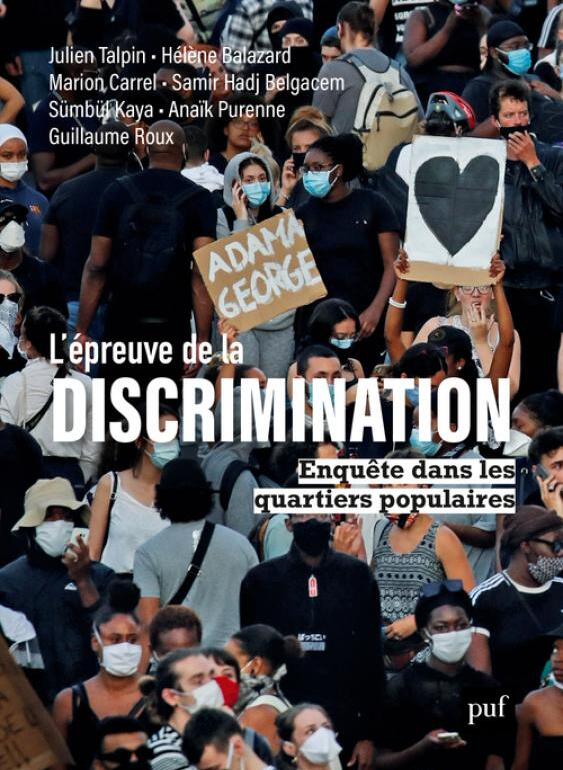

- Kaya Sümbül (chercheur à l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes) et Hadj Belgacem Samir (maître de conférences à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne) font partie des co-auteurs de : « L’épreuve des discriminations. Enquête dans les quartiers populaires » (PUF, 2021).

- Ils reviennent pour Chronik.fr sur certains points clefs de ce phénomène par trop nié par les pouvoirs publics, alors même qu’il sape la cohésion sociale et nationale.

1) Comment peut-on définir une discrimination ? Quelles sont les types de discriminations les plus répandues selon votre enquête ?

La discrimination renvoie à des traitements inégaux et illégaux du fait de critères prohibés. Le Code pénal en recense désormais vingt-cinq. Nous avons mené une enquête collective dans plusieurs quartiers populaires en France (Roubaix, Villepinte, Le Blanc-Mesnil, Vaulx-en-Velin, Lormont, Grenoble) et aussi au Royaume-Uni et en Amérique du Nord sur la manière dont les individus vivent la discrimination souvent au quotidien. Cette dernière désigne l’inégal accès à certains biens et services ou un traitement défavorable par une institution (par exemple de la part de la police, de l’école ou de l’administration). Cela peut se traduire le fait de se voir refuser un emploi, un logement ou un prêt bancaire, alors que son CV ou son dossier correspond au profil recherché, du fait de son origine supposée, de son adresse, de son appartenance religieuse, etc. La discrimination a par conséquent des incidences importantes sur les parcours de vie et les possibilités d’ascension sociale. Nous nous sommes particulièrement intéressés dans ce livre au processus de stigmatisation dont peuvent faire l’objet certains groupes. La stigmatisation renvoie aux attaques qui ciblent certains groupes du fait de traits négatifs qui leur sont associés. Parce qu’elles touchent à l’image de soi et de la personne, à sa dignité et sa valeur, la stigmatisation et les microagressions, qui pourraient paraître secondaires, ont souvent des incidences subjectives importantes tant elles incarnent une forme de violence symbolique. Le fait d’être associés à des « délinquants », des « terroristes », des « communautaristes », des « assistés » ou des « bicots » parce que perçus comme « noirs », « arabes », musulmans, pauvres ou habitants d’un quartier populaire a des conséquences symboliques fortes et des effets pratiques très concrets pour les individus. Parfois, cela conduit à la violence,…

La suite est à lire sur: chronik.fr

Auteur: Nabli Béligh