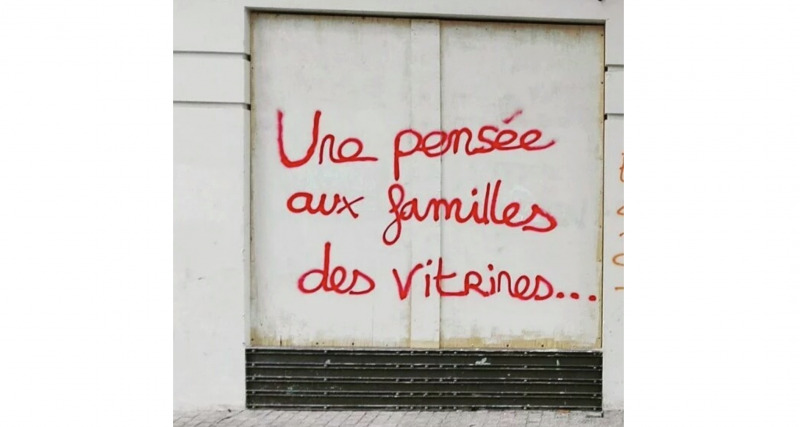

Il est devenu de bon ton de parler de société de consommation. Ce qui était une conceptualisation subversive dans les années 60 et 70 est doucement devenue une banalité inoffensive. On recycle, on répare, on revend sur leboncoin et on évite le surplus. Avec les économies faites, on se rapièce une bonne conscience. A rebours, Jeanne Guien se penche sur des objets du quotidien pour les historiciser : un gobelet, une vitrine, un mouchoir en papier, un déodorant pour sentir bon, un smartphone pour se connecter aux autres. Et c’est depuis leur extrême banalité qu’elle déplie le rapport au monde qu’ils charrient, produisent en retour et soutiennent. Comme nous suspectons une part non négligeable de notre lectorat de s’en prendre régulièrement aux devantures des magasins, nous reproduisons ici ces bonnes feuilles de Le consumérisme à travers ses objets qui permettront aux unes et aux autres d’étayer philosophiquement leur intuition : les vitrines doivent tomber. Nous en discuterons très bientôt avec Jeanne Guien un lundisoir.

La naissance des vitrines commerciales

C’est à la fin du XVIIIe siècle que de grands vitrages commencèrent à être utilisés pour constituer des devantures et mettre en scène la marchandise dans l’espace commercial en Europe. Leur diffusion a bouleversé les pratiques de commerce de détail et le vécu de l’espace public urbain. Impliquant la maîtrise de techniques innovantes (le verre plat, les armatures métalliques, l’éclairage artificiel …), les vitrines ont joué un rôle majeur dans l’histoire du consumérisme, accompagnant le développement du shopping, du merchandising et de certaines formes de marketing. (…)

Avant les vitrines existaient plusieurs techniques d’exposition commerciales. Les marchandises étaient exposées vendues et travaillées à l’air libre, devant la boutique ou derrière les « ouvroirs », dispositifs servant à la fois de volets (lorsque la boutique est fermée) et de tables d’étalage et d’auvent (lorsqu’elle est ouverte). Cet usage de la façade ouverte sur rue était exigé par certains règlements corporatifs, qui en faisaient un gage de probité (…) L’époque du commerce sans vitrine n’était pas forcément celle de la fermeture : marchandises, boutiques, ateliers étaient souvent largement ouverts, s’installant en partie sur la voie publique. Quand les produits n’étaient pas visibles depuis l’extérieur, il fallait entrer et se les faire montrer : l’entrée n’était pas toujours libre, notamment dans les…

La suite est à lire sur: lundi.am

Auteur: lundimatin