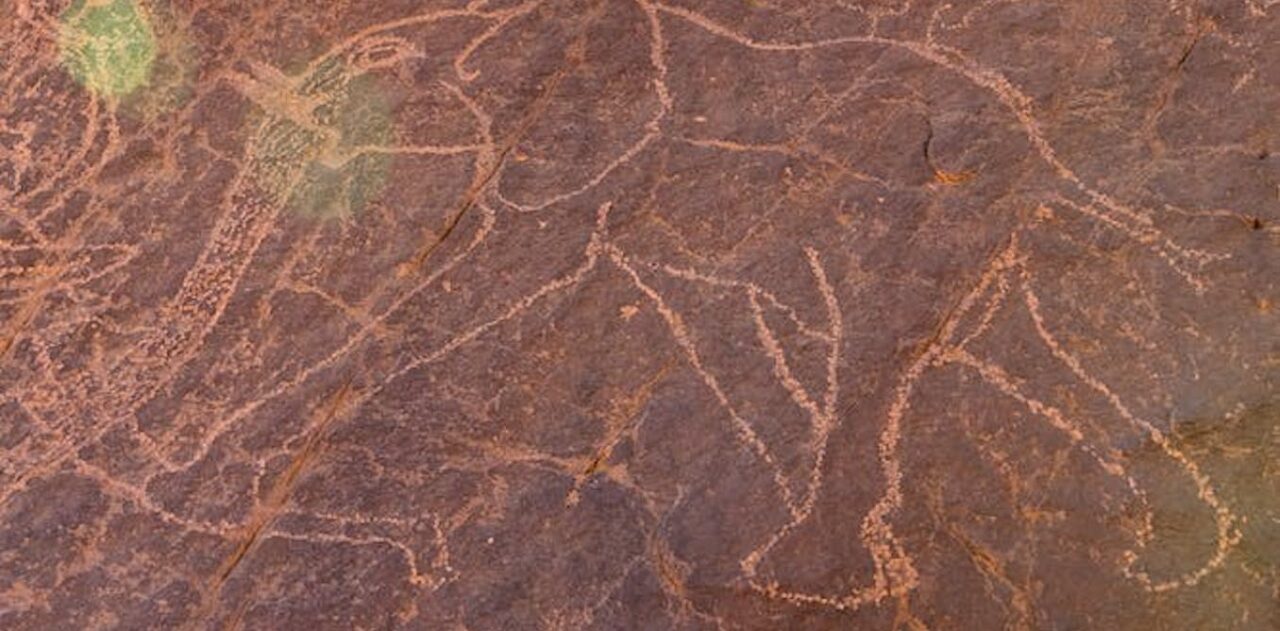

Le pateau du Tassili n’Ajjer en Algérie est le plus grand parc national d’Afrique. Parmi ses vastes formations de grès se trouve peut-être le plus grand musée d’art du monde. Plus de 15 000 gravures et peintures y sont exposées, certaines datant de 11 000 ans selon les techniques de datation scientifique, et constituant une référence éthnologique et climatologique unique de la région.

Curieusement, ces images ne représentent pas le paysage aride et stérile que l’on trouve aujourd’hui dans le Tassili N’Ajjer. Au contraire, elles dépeignent une savane vivante peuplée d’éléphants, de girafes, de rhinocéros et d’hippopotames. Ces œuvres d’art rupestre constituent un témoignage important des conditions environnementales qui prévalaient dans le Sahara, le plus grand désert chaud du monde.

Ces images illustrent une période, il y a environ 6 000 à 11 000 ans, appelée Sahara vert ou période humide nord-africaine. Il existe de nombreuses preuves climatologiques que pendant cette période, le Sahara abritait des écosystèmes de savane boisée et de nombreux fleuves et lacs dans ce qui est aujourd’hui la Libye, le Niger, le Tchad et le Mali.

Ce verdissement du Sahara ne s’est pas produit une seule fois. En utilisant des sédiments marins et lacustres, les scientifiques ont identifié plus de 230 de ces reverdissements qui se sont produits environ tous les 21 000 ans au cours des huit derniers millions d’années. Ces reverdissements ont créé des corridors de végétation qui ont influencé la répartition et l’évolution des espèces, y compris les migrations hors d’Afrique des anciens humains.

Ces reverdissements spectaculaires auraient nécessité une réorganisation à grande échelle du système atmosphérique pour apporter des pluies dans cette région très aride. Or, la plupart des modèles climatiques n’ont pas été en mesure de simuler l’ampleur de ces événements.

En tant qu’équipe de modélisateurs climatiques et…

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Edward Armstrong, Postdoctoral research fellow, University of Helsinki