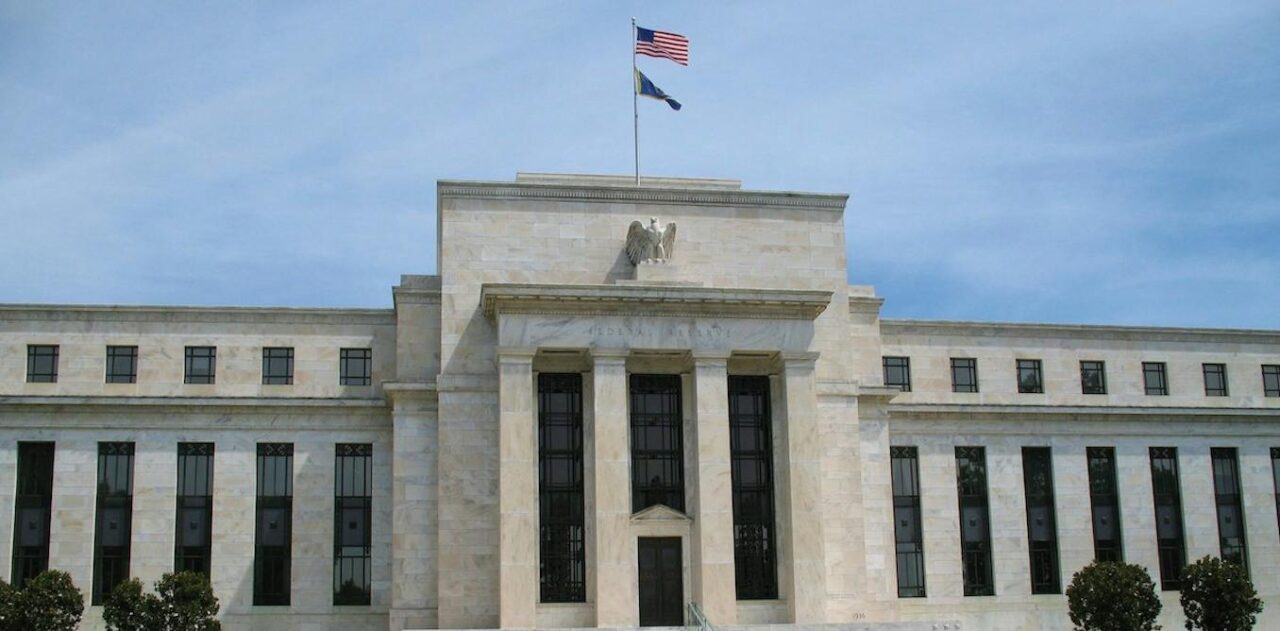

Après plus d’un an de hausses, le relèvement des taux directeurs des banques centrales marque une pause. Fin octobre, la Réserve fédérale américaine (Fed) ainsi que la Banque centrale européenne (BCE) ont ainsi décidé de laisser leurs principaux taux à leur niveau de juillet, à savoir respectivement 5,5 % et 4,5 %.

Le relèvement des taux entamé mi-2022 était motivé par la nécessité de contenir l’inflation qui a fait son grand retour après l’épidémie de Covid-19. En prêtant plus cher aux banques commerciales qui se financent auprès des banques centrales, le crédit devient plus cher pour les entreprises et les ménages, ce qui ralentit l’investissement et la consommation et rééquilibre l’offre et la demande pour peser sur le niveau des prix.

Or, sur le front de l’inflation, on a constaté un ralentissement ces dernières semaines. Au mois d’octobre, les prix n’ont augmenté que de 2,9 % sur un an dans la zone euro contre 4,3 % en septembre. Aux États-Unis, l’inflation est restée stable à 3,7 % sur un an en septembre mais montre des signes de ralentissement.

La Fed reste prudente

Est-ce que cela signifie que les politiques monétaires sont en bonne voie pour atteindre leurs objectifs, à savoir un taux de 2 % des côtés de l’Atlantique ? La réponse est plus nuancée. En effet, les banques centrales ne considèrent pas encore que l’épisode de forte inflation est terminé. Le 1er novembre, le président de la Fed, Jerome Powell, a par exemple averti qu’une baisse durable « prendra du temps ». Depuis juillet dernier, la croissance américaine a ainsi accéléré tandis que l’inflation refluait, deux tendances que les grands argentiers ne pensaient pas observer simultanément.

Cette prudence peut notamment s’expliquer par la manière dont les banques centrales prennent leurs décisions. Les politiques monétaires se fondent sur des règles et des écarts par rapport à ces règles. La

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Irina Zviadadze, Associate Professor of Finance, HEC Paris Business School