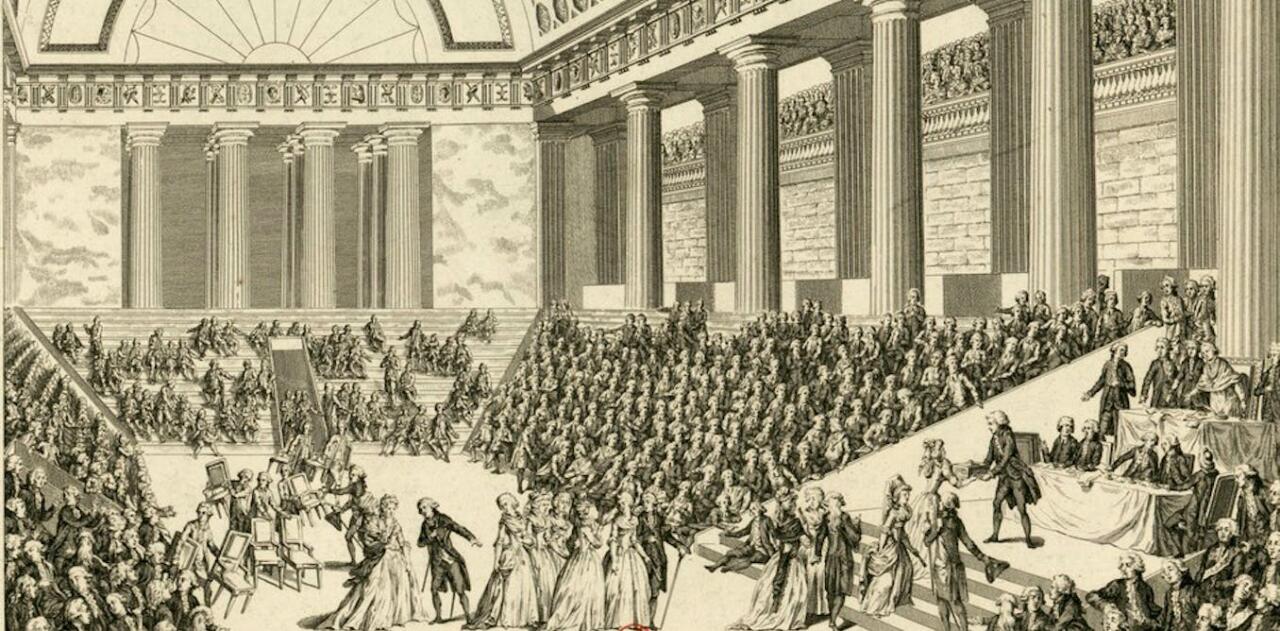

Les mesures de prise en charge de la dépendance liée à l’âge sont souvent présentées comme une problématique moderne. À tort. Nous vous proposons de découvrir ici une archive parlementaire de l’Assemblée nationale constituante, première instance démocratique française, datant de 1790, présentant déjà un projet de décret visant à poser l’assistance publique aux vieillards.

Si le document est ancien, il fait étonnamment écho à notre système contemporain. Non seulement il propose des solutions modernes et préfigure notre système de prise en charge de la dépendance, mais il introduit également le débat sur l’utilité sociale de l’assisté et l’obligation de rendre un service à la communauté pour obtenir une aide supérieure.

Débat qui est toujours d’actualité.

Ce texte méconnu nous permet ainsi de prendre du recul sur les échanges actuels en soulignant que ces problématiques (dignité, devoir d’assistance, financement, etc.) se posent en termes identiques depuis plusieurs siècles et avec autant d’acuité…

Quand les procédures écrasent l’humain

Le rapport de la Commission de mendicité a été présenté le 31 août 1790, et avait alors proposition de décret. Dans son Titre III, dédié au secours aux vieillards et aux infirmes, il annonce d’emblée l’universalité du sentiment de respect envers « ceux affaiblis par l’âge », avant de développer :

« [Dans] les secours accordés à la vieillesse, nous n’avons pas cependant du oublier que l’assistance publique perdrait le caractère de la bienfaisance, si elle sortait des règles invariables d’une apparente sévérité, importantes à maintenir dans des secours que la prévoyance de ceux qui y recourent eu pu peut-être leur rendre inutiles, et compatibles cependant avec les douceurs, les soins, les ménagements dus à l’infirmité et à la vieillesse.

C’est pour réunir toutes ces vues que votre comité c’est d’abord occupé d’épargner au vieillard indigent le spectacle déchirant de ses propres infirmités, qu’il voyait, pour ainsi dire, se multiplier sous ses yeux dans les hôpitaux. Vous avez vu dans nos précédents rapports sur ces hospices de l’humanité souffrante, que le pauvre, souvent aigri par le sentiment de sa misère et de ses maux, chagrin de ne se voir entouré que de privations et d’objets dégoûtants, murmure sans cesse contre les administrations et les administrateurs ; que la réflexion ajoute au poids de son infortune, et ne lui laisse d’autre espoir que la mort qui doit y mettre fin. »

Nous y trouvons une critique très moderne de l’assistance faite aux personnes âgées, et notamment de la bureaucratie et de l’aspect procédurier des mesures de prise en charge. Cette critique, portée aujourd’hui par les recherches de sociologues du travail comme Michel Crozier ou Norbert Alter, trouve un écho tout particulier dans les récentes affaires de maltraitance en milieu institutionnel.

Le rapport fait par ailleurs état du fait que les hôpitaux, en raison de l’importance du nombre de leurs agents, ont pour habitude de détourner les secours alloués aux plus démunis : signe d’une prise de conscience précoce de la notion de vulnérabilité… et de la nécessaire mise en place de procédures sociales de compensation de la dépendance.

Le texte se poursuit par une violente indignation plaidant pour l’obligation alimentaire (celle-ci devra attendre le code civil pour renaître). Le comité nous dit :

« Mais nous avons dû nous rappeler, avec un sentiment pénible, qu’il existe, pour la honte de l’humanité, des enfants ou plutôt des monstres à qui la nature semble avoir refusé le doux sentiment de la piété familiale ; des fils ingrats qui, oubliant la faiblesse et les besoins de leurs premiers ans, méconnaissent la main secourable que la tendresse paternelle a tendue à leur enfance. Ce crime contre nature, contre lequel la loi n’a que peu de prise, nous a semblé ne pouvoir être suffisamment puni que par l’opinion publique ; de là cette disposition que nous osons vous présenter et qui prive des droits de citoyen le fils ingrat ou dénaturé, qui, avec les moyens de soigner les vieux jours de celui dont il a reçu la vie, se refuserait à ce devoir sacré ; nous le renvoyons à la réprobation de la société entière. »

Les bases financières de l’assistance à domicile

Le rapport pose…

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Sébastien Dambrine, Doctorant en économie de la santé, Université Sorbonne Paris Nord