Ces dernières années, de fulgurantes avancées technologiques et méthodologiques ont permis de profondément renouveler la connaissance du quotidien des Homo sapiens du Paléolithique. Nomades, vivant en groupe, capables de créer outils et peintures et dotés du même cerveau que nous, les humains de l’époque étaient déjà des êtres complexes qui vivaient au sein de sociétés connectées.

Combien de visions caricaturales parsèment les représentations sur la Préhistoire ? Des groupes errant au gré du hasard, poursuivis par des hordes d’animaux tous plus dangereux les uns que les autres ; un climat hostile et des territoires inhospitaliers au sein desquels se déplaceraient des humains pas vraiment adaptés, vaguement recouverts de morceaux de peaux informes et que l’on voit parfois marcher les pieds nus dans la neige… Et que dire encore de leurs onomatopées si éloignées d’un véritable langage ? Une véritable survie en terre hostile !

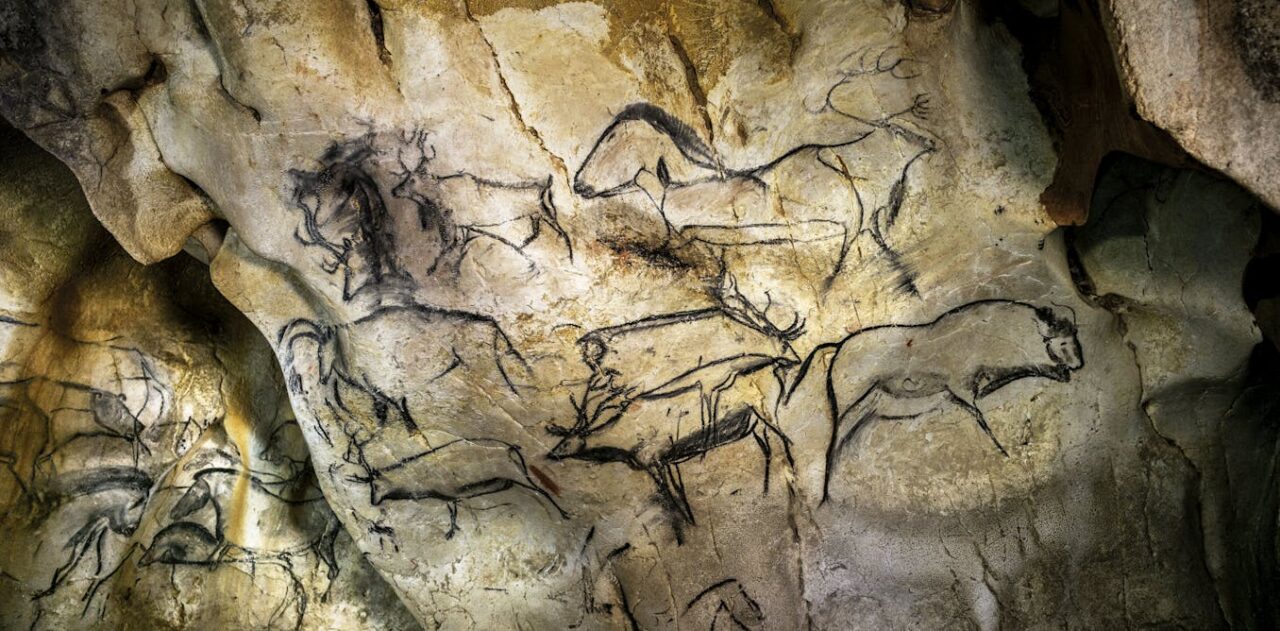

Ces représentations sont à des années-lumière de ce que la communauté des sciences du passé construit patiemment depuis des décennies. Science jeune, la préhistoire s’est construite depuis la fin du XIXᵉ siècle, moment où est entérinée l’ancienneté de l’être humain, de ses outils, mais aussi, déjà ! de sa pensée puisqu’on lui attribue alors, après moult controverses, la réalisation de représentations graphiques figuratives sur les parois des cavernes.

Depuis, d’autres tournants ont eu lieu ; notamment dans les années 1950, avec la mise au point révolutionnaire de la méthode de datation par carbone 14 permettant enfin de situer dans le temps des phénomènes. Et que dire des fulgurantes avancées technologiques et méthodologiques qui scandent les sciences ce dernier quart de siècle et qui ont transformé en profondeur ma discipline ?

Aujourd’hui, le scientifique préhistorien est comme le chef d’orchestre d’une vaste enquête policière, mettant…

Auteur: Nicolas Teyssandier, Directeur de recherche au CNRS, Préhistorien, Université Toulouse – Jean Jaurès