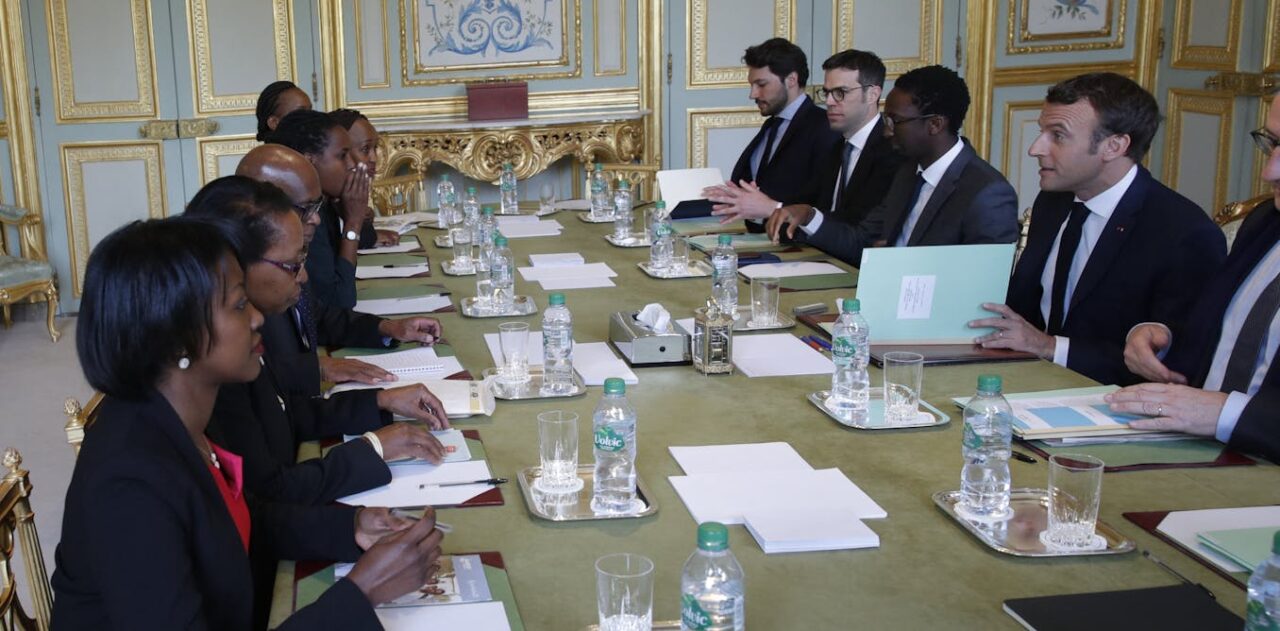

Le 7 avril 2024 marque le début des 30èmes commémorations du génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda. A priori, Emmanuel Macron ne sera pas le premier président français à se rendre au Rwanda pour cet événement à la fois mémoriel et diplomatique ; toutefois, la France sera vraisemblablement représentée par une délégation ministérielle, confirmant ainsi la normalisation des relations entre les deux États.

En France, les commémorations n’ont été institutionnalisées par l’État à l’échelle nationale qu’à partir d’avril 2019. Auparavant, elles étaient surtout initiées par des associations de rescapés du génocide et des collectifs militants qui, par la même occasion, se mobilisaient pour faire reconnaître le génocide et alerter quant aux responsabilités françaises en 1994.

Étudier les mobilisations concernant le rôle de la France au Rwanda permet d’analyser la manière dont cette question, initialement abordée par un prisme politique et juridique, a été progressivement intégrée dans un processus de normalisation diplomatique. Le champ académique sur le sujet a longtemps été pris dans ces enjeux à la fois juridiques et politiques. Ainsi, lorsqu’il a été question en 2019 de recourir à une commission historique pour enquêter sur les responsabilités françaises, la composition d’une telle commission a été le sujet de nombreux débats.

Les engagements de la France au Rwanda

Ancienne colonie allemande puis belge, le Rwanda a établi des relations diplomatiques suivies avec la France dès son accession à l’indépendance en 1962. Celles-ci se renforcent après l’arrivée au pouvoir de Juvénal Habyarimana en 1973.

Le Rwanda, considéré dans les années 1970 comme un modèle de réussite dans le domaine de la coopération internationale, a bénéficié d’un soutien conséquent de la part de divers États. Parmi ces derniers, la France se distingue en tant qu’allié…

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Mathilde Beaufils, Doctorante en science politique, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières