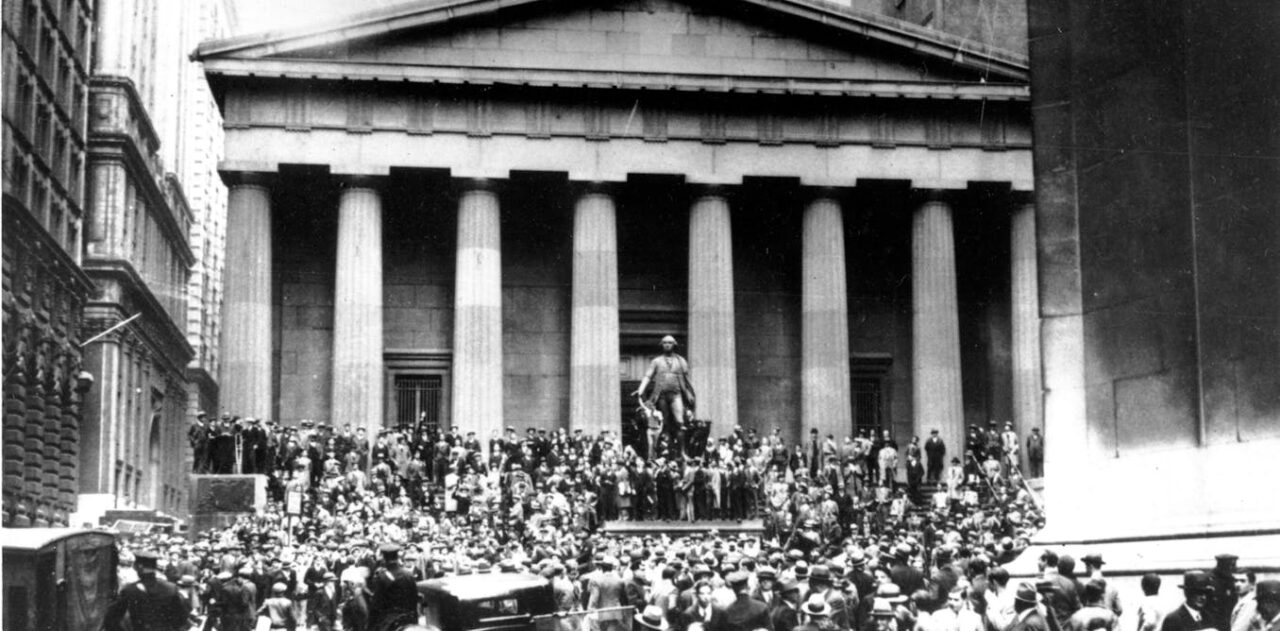

Dès que les marchés financiers baissent soudainement, l’ombre d’un krach refait surface, et avec elle tout un imaginaire de crise économique venue des années 1930. Mais à partir d’une chute de quelle ampleur peut-on parler de krach ? A-t-il toujours des conséquences négatives sur l’économie réelle ? Et la chute récente des marchés à la suite des annonces de Donald Trump sur les droits de douane constitue-t-elle un krach ? Ou cède-t-on à la panique quand on emploie cette expression ?

Que désigne l’expression krach boursier ?

Le terme de krach (grand bruit en allemand) apparaît pour la première fois dans le langage boursier lors de la chute des marchés viennois et berlinois de 1873. Depuis il désigne une forte baisse des cours principalement sur les marchés actions, mais également sur les obligations (on parle alors de krach obligataire) voire sur les devises ou les matières premières, comme le krach de l’argent métal en mars 1980. La fermeture retentissante du marché à terme parisien du sucre en 1974 constitue un autre exemple qui a inspiré un film attribuant – à tort – la flambée puis l’effondrement du marché à une coterie de spéculateurs.

Qui décide quand une chute devient un krach ?

Aujourd’hui, le terme désigne principalement une chute des marchés actions et les acteurs de la Bourse ont progressivement circonscrit l’expression à toute baisse brutale du marché supérieure à 20 % par rapport au plus haut le plus récent, et cela dans un délai très court ( d’une à cinq séances en général). À cette aune, on parlera sans doute dans les annales boursières du krach de Trump. Les États-Uniens parlent déjà du « Trump Put » (la baisse de Trump) ou du krach des droits de douane du début avril 2025 même si on n’a pas atteint exactement les 20 % de baisse. En effet, le Dow Jones a chuté de plus de 45 000 points au plus haut le 30 janvier 2025 (soit 10 jours après…

Auteur: Éric Pichet, Professeur et directeur du Mastère Spécialisé Patrimoine et Immobilier, Kedge Business School