Tout bon récit de science-fiction mêlant mythe et réalité sur le cerveau a déjà tenté de nous faire croire qu’il était possible de manipuler nos pensées, modifier nos souvenirs ou nous faire agir comme des marionnettes, grâce à toutes sortes de machines fantastiques. Mais qu’en est-il dans la vraie vie : est-il possible de modifier, ou autrement dit, de stimuler l’activité de notre cerveau ? En laboratoire, les chercheurs en neurosciences cognitives utilisent toute une panoplie de stimulations directes et indirectes pour changer l’activité de notre cerveau afin d’étudier son mode de fonctionnement.

Stimuler le cerveau, ça veut dire quoi ?

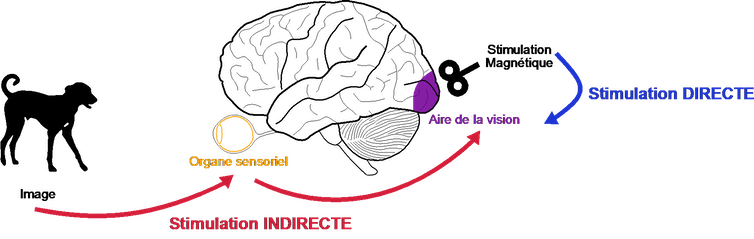

Le cerveau est constamment « stimulé » par les informations qui arrivent de nos organes sensoriels, comme la lumière captée par nos yeux. Par exemple, lorsque vous regardez un chien dans un parc, l’image de ce chien se forme dans votre œil sur la rétine. Les informations visuelles présentes sur la rétine sont ensuite transmises au cerveau via le nerf optique. La stimulation (visuelle ici) est donc indirecte. L’information passe par l’organe sensoriel de la vision, l’œil, qui modifie la stimulation avant qu’elle n’arrive au cerveau. En d’autres termes, la rétine va jouer un rôle dans ce que l’on va percevoir.

L’effet que pourraient avoir les organes sensoriels sur les stimulations peut nuire à l’expérimentation scientifique dans certains cas précis. C’est pourquoi les chercheurs en neurosciences cognitives utilisent des techniques qui permettent d’éviter ces effets. La stimulation magnétique transcrânienne (TMS), également utilisée pour le traitement de troubles neurologiques ou psychiatriques, permet d’agir directement sur nos neurones. Elle entraîne une modification temporaire de leur activité (le plus souvent quelques millisecondes) en produisant un champ magnétique localisé. Cette technique ne nécessite aucune chirurgie puisqu’elle consiste à positionner près de la tête un dispositif composé d’une bobine qui crée ce champ magnétique.

Lors d’une stimulation visuelle indirecte, l’information provenant de notre champ visuel va d’abord passer par l’organe sensoriel de la vision, l’œil. L’information visuelle pourra y subir des modifications, notamment au niveau de la rétine, avant d’être transférée à l’aire de la vision via le nerf optique. Lors d’une stimulation magnétique directe, c’est l’aire de la vision qui va directement être stimulée.

Fourni par l’auteur

Si la TMS est appliquée sur l’arrière de votre crâne, au niveau de vos neurones visuels, elle va stimuler ces neurones et mimer leur activité naturelle, comme s’ils recevaient de la lumière en provenance de l’œil. Ainsi, vous serez par exemple capable de percevoir un flash lumineux, qui pourtant n’existe pas dans le monde extérieur. Ce flash illusoire, appelé phosphène, apparaît différemment d’une personne à l’autre. Certaines le décrivent comme un changement de texture, d’autres comme une tache blanche ou bien comme un ensemble de points blancs et noirs qui apparaissent localement dans le champ de vision. Le fait que la TMS ait une action directe sur nos neurones, précise dans le temps et localisée spatialement sans nécessiter aucune de chirurgie en fait une technique de choix pour étudier l’activité du cerveau.

Lors d’une stimulation visuelle indirecte, l’information passe d’abord par l’œil avant d’atteindre le cerveau. Sur son chemin, elle pourra subir des modifications, notamment au niveau de la rétine, avant d’être transférée à l’aire de la vision via le nerf optique. Il y a donc une étape intermédiaire entre la stimulation visuelle et l’aire du cerveau traitant l’information. Lors d’une stimulation magnétique directe, c’est l’aire de la vision qui va directement être stimulée.

Pourquoi stimuler le cerveau ?

Il est intéressant de stimuler le cerveau pour bien l’étudier. Continuons l’exemple de l’étude de la perception visuelle. Au laboratoire, les chercheurs peuvent l’étudier de manière indirecte. Un objet vous est présenté sur un écran, et l’activité de votre cerveau en résultant peut être visualisée grâce à un enregistrement IRM (image 3D du cerveau et des aires cérébrales impliquées) ou EEG (enregistrement de…

La suite est à lire sur: theconversation.com

Auteur: Laurie Galas, Doctorante en Sciences Cognitives, Université Paris Cité